Eine Fensterabdichtung hatte bislang primär die Aufgabe, die Räume vor Wind und Wetter zu schützen. Doch bedingt durch die sich wandelnden Anforderungen an das Bauen, erschöpft sich ihre Funktion nicht mehr allein darin. Vielmehr spielen heute Aspekte wie Nachhaltigkeit, Schallschutz und Brandschutz eine ebenso große Rolle. Autor: Vito Henning

- Schwachstellen erkennen

- Das Gebäudeenergiegesetz (GEG)

- Welche Funktionen hat eine Fensterabdichtung?

- Ebenen-Modell: Sind aller guten Dinge wirklich drei?

- Schallschutz im urbanen Raum

- Leben retten mit Brandschutz-Funktionen

Schwachstellen erkennen

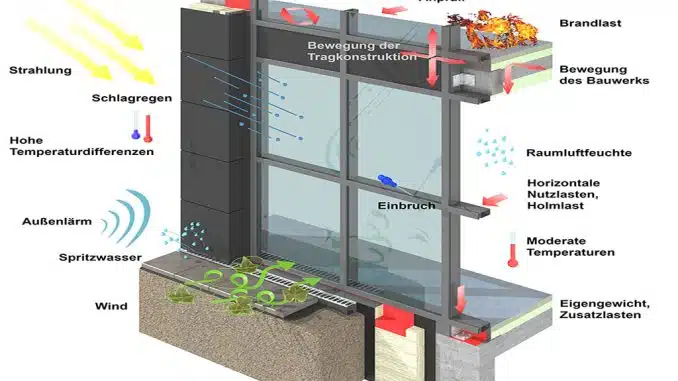

89 Prozent der Bauschäden gehen auf Feuchtigkeit zurück. Insbesondere die Anschlussdetails, beispielsweise im Übergangsbereich vom Fenster zum Mauerwerk, stellen eine Schwachstelle dar. Liegt dort eine mangelhafte Abdichtung vor, kann Feuchtigkeit in die Konstruktion eindringen. Die Folgen: optische und strukturelle Schäden am Bauteil. Dadurch entstehen Wärmebrücken, die unter anderem zu Effizienzverlusten und damit zu steigenden Unterhaltskosten für die Bewohner führen. Hohes Kondensataufkommen verursacht in der Regel Schimmel, was sich auf die Gesundheit auswirkt.

Das Gebäudeenergiegesetz (GEG)

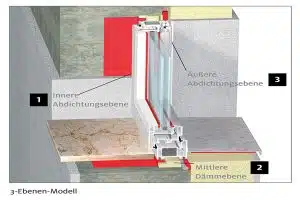

Was eine fachgerechte Fensteranschlussabdichtung zu leisten hat, legt in Deutschland das Gebäudeenergiegesetz (GEG) fest, das aus der Energieeinsparverordnung (EnEV) im Jahr 2020 hervorgegangen ist. Der RAL Montageleitfaden beschreibt in seinem Drei-Ebenen-Model konkret, wie die Fensterelemente abzudichten sind, und stellt damit den traditionellen Funktionsschutz sicher. Der Leitfaden besagt, dass sich die Gebäudehülle aus drei Ebenen zusammensetzt, wobei jeder eine andere bauphysikalische Funktion zukommt. Von außen nach innen sind das: Wetterschutz, thermische Dichtheit bzw. Wärmeschutz sowie Feuchtschutz inkl. Luftdichtheit. Dabei sind die Ebenen genau aufeinander abzustimmen, damit die Funktionstüchtigkeit bestehen bleibt.

Welche Funktionen hat eine Fensterabdichtung?

Die innerste Ebene trennt das Innenklima vom Außenklima. Denn kann Wasserdampf in die Konstruktion eindringen und erreicht dort Temperaturen von circa 13 °C, kommt es zur Kondensatbildung – der Nährboden für Schimmelpilze. Dieser Feuchtschutz zieht sich über die gesamte Außenwand, wobei Anschlussfugen zu Türen oder Fenstern eine Schwachstelle sind. Und auch die Luftdichtigkeit ist in diesem Bereich sicherzustellen, um Konvektion auszuschließen. „Dass hier mit einem wasserdampfdichten Material für die Abdichtung gearbeitet wird, ist essenziell“, sagt Alexander Bauer, Leiter Technischer Service bei der Henkel-Tochter Teroson Bautechnik und Experte in Abdichtungsfragen.

Die zweite Ebene, die Dämmebene, hat die Vermeidung von Wärmebrücken zum Ziel. Das beugt Feuchteschäden ebenfalls vor. Jedoch kommt der Reduktion des Energieverbrauchs die primäre Bedeutung des Wärmeschutzes zu – gerade im Kontext des energetischen Bauens. Die dritte und äußere Abdichtungsebene dient dem Wetterschutz und verhindert das Eindringen von Niederschlagswasser, insbesondere bei Starkregen. Sie ist wasserdicht, aber diffusionsoffen auszuführen.

„2021 waren über 50 Prozent der Hochbauten, bei denen unsere Produkte zum Einsatz kamen, als nachhaltig zertifiziert“, so Alexander Bauer.

„Denn gelangt Feuchtigkeit in die Fuge, muss ein Ausdiffundieren gewährleistet sein“, betont Alexander Bauer. Er gibt jedoch zu bedenken, dass die Berücksichtigung dieser drei Ebenen allein nicht mehr dem Anspruch an zeitgemäßes Bauen genügt: „Der traditionelle Funktionsschutz ist im Bereich Pfosten-Riegel und Elementfassaden nur die halbe Miete. Vielmehr spielen heutzutage noch weitere Faktoren mit rein: Nachhaltigkeit, Schallschutz und Brandschutz.“

Ebenen-Modell: Sind aller guten Dinge wirklich drei?

Weltweit macht die bebaute Umwelt fast 40 Prozent der gesamten CO2- Emissionen aus. Gebäude werden folglich eine Schlüsselrolle im Kampf gegen den Klimawandel spielen. Dabei gilt es einerseits, Neubauten so zu konzipieren, dass sie maximal energieeffizient betrieben werden können. Andererseits ist beim Bau und der Sanierung auf Produkte zu setzen, die wiederum umwelt- und klimaverträglich hergestellt sind bzw. langfristig wartungsfrei funktionieren. „2021 waren über 50 Prozent der Hochbauten, bei denen unsere Produkte zum Einsatz kamen, als nachhaltig zertifiziert“, so Alexander Bauer.

Schallschutz im urbanen Raum

Des Weiteren fällt insbesondere im urbanen Raum dem Schallschutz eine wachsende Bedeutung zu. „Lärmbelästigung kann schwere gesundheitliche Folgen nach sich ziehen. Lärm schädigt nicht nur das Gehör, er begünstigt auch Herz-Kreislauf- und Stoffwechsel-Erkrankungen. Dafür ist nicht einmal eine übermäßige Lautstärke nötig – es ist der konstante Pegel, der den Körper unter Stress setzt“, weiß Alexander Bauer. Dabei ist ein schallisolierendes Fenster nur so effektiv wie seine Abdichtung: „Fugen müssen so geplant und ausgeführt werden, dass der Schalldämmwert Rw der Bauteile – also Wand und Fenster – selbst erhalten bleibt“, fügt Alexander Bauer hinzu.

Auch wenn Fensterrahmenprofile heutzutage mit teilweise mindestens 70 Millimeter wesentlich breiter als vor einigen Jahren sind, so ist die Fugentiefe und damit der verfügbare Platz zur Dämmung häufig geringer, welches auf die mehr und mehr nach vorn gezogenen Fensterlage zurückzuführen ist. „Um nun auch bei geringer Tiefe sehr gute schalldämpfende Resultat zu gewährleisten, bedarf es einer mikrofeinen Schaumzellstruktur“, so Alexander Bauer

Leben retten mit Brandschutz-Funktionen

„Es gibt sie, praktikable schwerentflammbare Abdichtungslösungen am Markt“ sagt Alexander Bauer.

Dass heute immer dichter, kompakter und höher gebaut wird, stellt nicht nur größere Anforderungen an den Schallschutz. Vielmehr rückt der Brandschutz in den Mittelpunkt. „Brandschutz hört nicht beim Primärmaterial auf, sondern betrifft auch die Sekundärprodukte, die etwa am Fenster- und Fassadenanschluss zur Anwendung kommen“, mahnt Alexander Bauer. So legt die DIN EN 13501, „Klassifizierung von Bauprodukten und Bauarten zu ihrem Brandverhalten“, europaweit gültige Baustoffklassen fest, die das Verhalten eines Materials im Brandfall beschreiben.

Die in der DIN-Norm definierten Brandschutzklassen dienen ferner in Deutschland der Musterbauordnung (MBO) als Grundlage. Diese legt in § 26 Abs. 1 die allgemeinen Anforderungen an das Brandverhalten von Bauteilen und Baustoffen fest. Darüber hinaus befasst sich auch die Muster-Verwaltungsvorschrift Technische Baubestimmungen (MVVTB) mit Brandschutzeigenschaften von Abdichtungsmaterialien.

Sie wurde zuletzt 2020 um den Anhang 4, „Rauchentwicklung für schwerentflammbare Produkte“, ergänzt. Mit diesem Zusatz hat sich die Mindestanforderung an die Schwerentflammbarkeit von Baustoffen erhöht. So muss ein schwerentflammbares Produkt hinsichtlich der Rauchentwicklung mindestens die Klasse s2 erreichen. „Bei Hochhäusern und Sonderbauten gelten noch strengere Anforderungen. Die dort verwendeten Materialien sind nach MBO und MVVTB schwer entflammbar mit mind. s2, d0 auszuführen, also mit begrenzter Rauchentwicklung und ohne brennendes Abtropfen“, ergänzt Alexander Bauer.

Er weist darauf hin: „Die Lösungen und Zertifikate müssen alle Komponenten realistisch berücksichtigen sowie auf allen relevanten Untergründen getestet und als geeignet erwiesen worden sein.“ So hat beispielsweise Teroson Bautechnik auf diesen neuen Anspruch reagiert und mit Teroson FO 2 FR als erster Anbieter ein Dichtfoliensystem auf den Markt gebracht, das hinsichtlich seiner Brandschutzeigenschaften im ‚Single Burning Item‘-Verfahren, einer Prüfmethode zum Testen des Brandverhaltens von bestimmten Baustoffen, getestet und B-s2, d0 zertifiziert wurde. „Es gibt sie, praktikable schwerentflammbare Abdichtungslösungen am Markt“, schließt Alexander Bauer.

Kontakt: Teroson WinteQ Europe Henkel AG & Co. KGaA, Henkelstr. 67, 40589 Düsseldorf, Tel.: 0211/ 7970, teroson.bautechnik@henkel.com, www.teroson-bautechnik.com

Weitere interessante Artikel zu diesem Thema, finden Sie hier.